Leistungselektronik-Prüfstand

1. Beschreibung

Leistungselektronik ist u. a. als Stellglied für die Antriebe sowie ggf. als Ladegerät elementarer Bestandteil jedes elektrisch angetriebenen Kfz. Sie ist in Wechselwirkung mit dem Gesamtsystem u. a. maßgeblich für das Betriebsverhalten und den Wirkungsgrad des Antriebsstrangs. Ihrer Zuverlässigkeit bei zyklischer Belastung im Traktionsstromrichter kommt besondere Bedeutung zu.

Die Wertschöpfung der Leistungselektronik findet auf verschiedenen Ebenen statt:

- Bauelement: Dies umfasst einerseits die Leistungshalbleiter selbst; die sehr rasche Entwicklung auf diesem Gebiet ermöglicht noch besseres Betriebsverhalten bei gleichzeitiger Einsparung von Kosten auf Bauelemente- oder Systemebene; von besonderem Interesse sind gegenwärtig Leistungshalbleiter aus Materialien mit großem Bandabstand wie Silizium-Karbid. Für den Integrationsgrad und die Zuverlässigkeit maßgeblich ist außerdem die Aufbau- und Verbindungstechnik.

- Schaltung: Die Schaltungstechnik muss so optimiert sein, dass mit minimalem Aufwand an Bauelementen ein maximaler Nutzen auf Systemebene erreicht wird, was mit multikriteriellem Ansatz u. a. das Betriebsverhalten, den Wirkungsgrad, den Integrationsgrad bzw. benötigten Bauraum, die Entwärmung, die Zuverlässigkeit - einschließlich der Option zu vorbeugender Wartung - und die elektromagnetische Verträglichkeit betrifft.

- System: Die Anforderungen an die Leistungselektronik definiert das Gesamtsystem. Wechselwirkungen bestehen u. a. mit der elektrischen Maschine, der Antriebsregelung, der Fahrdynamikregelung, der Batterie, dem fahrzeugspezifischen Lastprofil und Bauraum sowie beim Ladegerät dem speisenden Netz.

2. Ziele und Beispiele

Der Leistungselektronik-Prüfstand im CMD zielt darauf, die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der wie oben beschrieben zyklisch belasteten Leistungselektronik sicherzustellen und durch methodische Weiterentwicklung zu verbessern. Hierzu müssen Lastwechsel durchgeführt und deren Ergebnisse analysiert werden. Der im folgenden umrissene Ansatz erfordert die im Abschnitt Einrichtungen: beschriebene Ausstattung.

Um mit vertretbarem Aufwand dem oben skizzierten Querschnittscharakter des Themas Rechnung zu tragen, ist vorgesehen, den Schwerpunkt des Beitrages der Leistungselektronik zum CMD auf die Schaltungstechnik zu legen. Auf diese Weise kann auf aufwendige technologische Arbeiten im Bereich der Halbleiterphysik verzichtet werden. Modernste Bauelemente sollen eingangs untersucht, charakterisiert, modelliert und auch qualifiziert werden. Die schaltungstechnischen Arbeiten mit Messungen am Prüfstand und entsprechender Modellierung sowie Simulation stehen außerdem in direkter Beziehung zum übergeordneten Ansatz auf Systemebene, was u. a. den das Zusammenspiel der Komponenten bestimmenden Systementwurf sowie die konkreten Lastprofile betrifft. Mithin stellen die Arbeiten zur Leistungselektronik einen unverzichtbaren Baustein zur Systembetrachtung im CMD dar.

Beispiele:

Frühere und laufende Untersuchungen am Lehrstuhl für Leistungselektronik befassten sich beispielsweise mit folgenden Themen:

- Lebensdauerprüftechnik für Leistungselektronik, thermische Dauerlastfähigkeit (Industrie)

- Entwicklung eines Modulkonzeptes für den Einsatz in thermisch hoch belasteten Automobil-, Luft- und Raumfahrtanwendungen (BMBF)

- Bewertung der Zuverlässigkeit von Leistungselektronik unter Automotive-Bedingungen (AIF/FVA)

- Prozess zum leitfähigen Kleben von Bauelementen für die Leistungselektronik (AIF/DVS)

- Design, Qualifizierung und Selbsttest für Leistungselektronik mit extrem hoher Lebensdauer (AIF/FVA)

- Comparative study of determining junction temperature of SiC MOSFETs during power cycling tests by a Tj sensor and the VSD(T )-method (Industrie)

- Investigation of the threshold voltage shift of SiC MOSFETs during power cycling tests (Industrie)

3. Einrichtungen:

3.1. Lastwechselstand:

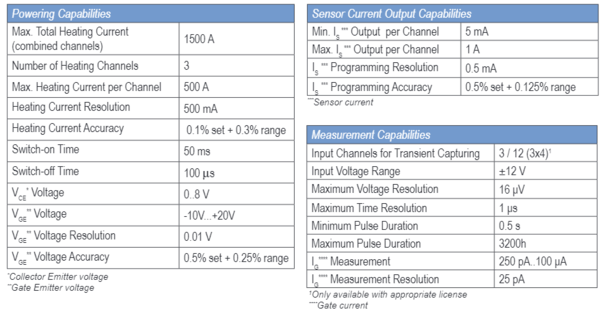

Dieser umfasst im Wesentlichen eine Steuerung, eine Stromquelle, die Messtechnik sowie eine Aufnahme für die Prüflinge mit zugehörigem Kühlgerät.

Er dient zur Durchführung von Lastwechseln mittels elektrischer Belastung der anwendungsnah gekühlten Prüflinge. Diese werden während der Prüfung einzeln überwacht.

- Größe: ~ 2m x 1m x 2,1 m

- Gewicht: ~ 500 kg

3.2. Akustisches Ultraschallmikroskop:

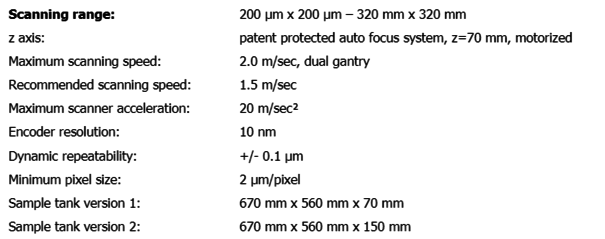

Das Ultraschall-Mikroskop dient v. a. zur Analytik bei den Lastwechseln ausgefallener Bauelemente. Hiermit lassen sich verschiedene Ausfallmechanismen zerstörungsfrei nachweisen, u. a. Delamination von Lotschichten oder Ablösen von Drahtbonds innerhalb des geschlossenen Bauelement-Gehäuses. Eine solche Separation der Fehlermechanismen ist methodisch essentiell, um eine für die jeweilige Belastung - z. B. hinsichtlich Länge der Zyklen, Temperaturhub usw. - aussagekräftige Qualifizierung zu erzielen und um die Ergebnisse der Lastwechselprüfungen wiederum in die Bauelement-Entwicklung einfließen zu lassen, so dass im Ergebnis für die Anwendung mit ihrem spezifischen Lastprofil qualifizierte Bauelemente zur Verfügung stehen.

- Größe: ~ 1,2m x 1m x 1,5m

- Gewicht: 600 kg

4. Schnittstelle TGA (Versorgung):

- Spannung:

- min. 2Stk. 3~ 400V/16A

- min. 2Stk. 3~ 400V/32A

- min. 6Stk. 1~ 230V/16A (Schuko)

- Leistung: Vss. bis max. 50kW

- Prozesswasser:

- ~4bar Differenzdruck

- idealerweise max. 15°C

- min. 2 parallele Kühlwasserkreisläufe

- Deionisiertes Wasser, 40l- Tank;

- Austausch im Umlauf möglich oder per Handpumpe

- Druckluft: Nicht notwendig

- Internetzugang

5. Schnittstelle übergeordnetes Steuersystem (Automatisierung):

- Bus Kommunikation: RS232, Ethernet, WLAN

- Digital I/O:

6. Bauliche Besonderheiten:

- gefliester Raum mit Wasserabfluss im Boden

- automatische Löschanlage (Dauerprüfungen über Nacht und Wochenende)

- Wasserhahn und Waschbecken

|

|

|

|

Abmessungen Prüfraum (B x L x H in m) |

min. 3 x 5 x 2,5 |

|

Klima |

Idealerweise mit Raumtemperierung (Klimaanlage; min. 5kW) |

|

Kühlleistung (thermisch) |

min. 200kW je Kühlkreislauf |

7. Anforderungsprofil Raum

|

Titel |

Beschreibung |

zuständig |

|

Nutzung |

Prüfstand Leistungselektronik Leistung siehe 4. |

|

|

Abmessungen |

Min. 3 x 5 x 2,5 m |

auch für TGA |

|

Fußboden / Wände |

Boden wasserfest (gefliest o. ä.); Tragfähigkeit ca. 1t/m² |

|

|

Fenster, Türen, Tore |

Türbreite >1,2m, Zugangskontrolle als elektrischer Betriebsraum, zugänglich mit Hubwagen/Gabelstapler |

|

|

Raumkonditionen |

ca. 20-25°C, bei 15°C nicht kondensierend |

TGA |

|

Lüftung und Abgas |

siehe 6., kein Abgas |

TGA |

|

Kühlwasser |

siehe 4. |

TGA |

|

Kaltwasser |

siehe 4. |

TGA |

|

Druckluft |

keine, siehe 4. |

TGA |

|

Löschtechnik |

siehe 6. |

TGA |

|

Eich- und Analysegase |

Keine Gase |

TGA |

|

Kraftstoffe / Gase |

Keine Kraftstoffe |

TGA |

|

Elektrotechnik |

siehe 4. |

TGA |

|

Brandmeldetechnik |

siehe 6. |

TGA |

|

IT (Datentechnik) |

min. 5*LAN, siehe 4. |

TGA |

|

Sonstiges |

|

|

|

Besonderheiten |

(z.B. Krananlage (xx t)) |

|

Kontakt

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (FEIT)

Institut für Elektrische Energiesysteme (IESY)

Prof. Dr.-Ing. Andreas Lindemann

Gebäude 09, Universitätsplatz 2

39106 Magdeburg

Tel.: 0391-67-58594

Fax: 0391-67-42408